治療の現場から

大注目!「制御性T細胞」とバイオ入浴の関係

2025.10.23治療の現場から

この秋、坂口阪大特任教授らのノーベル賞受賞によって多くの日本人がその存在を知るようになった、制御性T細胞(Regulatory T cells =Treg)。

免疫を制御する物質(TGF-βやIL-10というサイトカイン)を出す制御性T細胞ですが、アレルギーに傾いた免疫バランスを整えることによって、アトピー性皮膚炎を改善に導く【バイオ入浴】を提唱している当院では、制御性T細胞が出す物質とバイオ入浴との関係も研究を行っています。

少し難しい内容になってしまいますが、一般の方にもなるべくわかりやすく書きますので、関心のある方はご覧ください。

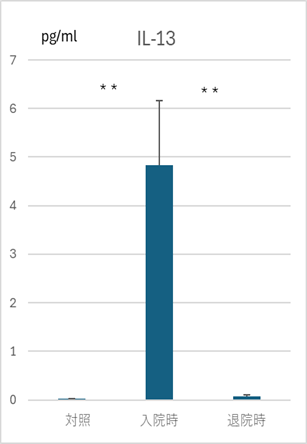

このグラフは、健常者16名と、当院入院中にバイオ入浴を行ったアトピー患者さん16名の血清中のIL-13というサイトカインを計測し比較したデータです。※1

患者さんは入院時と退院時に検査を行い、入院治療によってIL-13の値がどのように変化したのかも表しています。

IL-13はアレルギーを生じさせる代表的な物質ですが、入院時の患者さんはIL-13が健常者と比較して非常に高いものの、退院時には大きく(96%)低下しました。

このことは、IL-13を抑制する制御性T細胞が機能したことを暗示しています。

近年、IL-13をブロックするアトピー注射薬【デュピルマブ】が普及してきました。

デュピルマブのIL-13の抑制効果も90%台と報告されていますので、入院中にバイオ入浴を行うことは、IL-13の低下率という点でデュピルマブと同等の効果があるということができます。

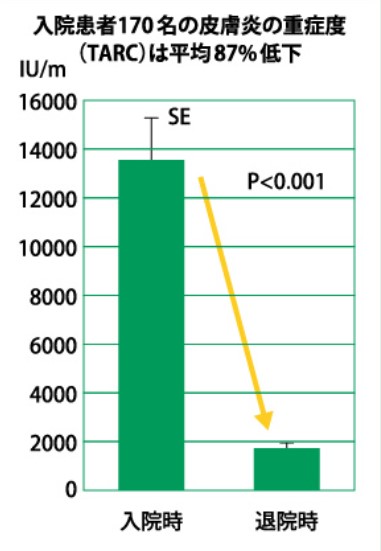

※皮膚の炎症の値を示すTARCの低下率という点でも同様の結果が得られています。

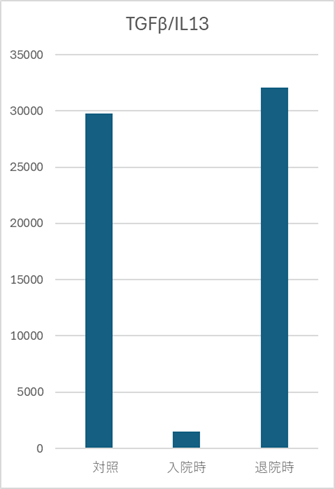

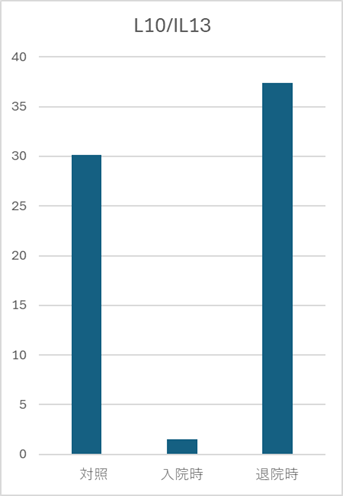

次に、本題である制御性T細胞が分泌する、TGF-βやIL-10と、IL-13の比率を比較してみます。

このグラフからまずわかるのは、入院時の患者さんと健常者では、体内で出ているIL-13に対して、炎症のブレーキ役(TGF-βやIL-10)が出る量に、約20分の1もの開きがあるということです。

つまり、IL-13が引き起こす炎症にブレーキが働いていないのです。

それが、退院時にはどちらの比率も、入院時の21倍~24倍まで上がっていて、健常者よりもいくぶん高いまでになっていることがわかります。

このことから、重症のアトピー患者さんも、健常者と同様のバランスを取り戻すよう制御性T細胞が機能し、炎症にブレーキが働くようになったと考えられます。

入院中に使用した薬剤には、上記のような免疫変化を引き起こすものは含まれないことから、バイオ入浴による免疫刺激が制御性T細胞を活性化し、アレルギー炎症を抑える免疫物質が強く分泌されて、IL-13を中心とした2型免疫(アレルギー性免疫)を抑制していると考えられるのです。

ちなみに制御性T細胞が過剰な場合は、がんなど別の疾患の発症・再発リスクが憂慮されますが、健常者に近いバランスを取り戻すことは、他の疾患へのリスク上昇にはつながらないと考えています。